Von Ralph Rückert, Tierarzt

Die Prostata ist eine akzessorische Geschlechtsdrüse, die dem Ejakulat eine für Spermien zuträgliche Flüssigkeitsfraktion hinzufügt und außerdem für die „Kanalumschaltung“ zwischen Ejakulation und Harnabsatz zuständig ist. Man fragt sich, wie diese sich unterhalb (beim Menschen) bzw. hinter (beim Vierbeiner) der Blase um den Beginn der Harnröhre schmiegende Drüse zu ihrem Namen kam. Nach heutiger medizinisch-funktioneller Denkweise kommt sie ja distal bzw. nach der Blase, müsste also eigentlich Nachsteherdrüse heißen.

Vor der Blase aber trifft man dann auf die Prostata, wenn man sich im Rahmen einer anatomischen Untersuchung oder einer Operation von außen nähert. Dieser Aspekt war von besonderer Wichtigkeit für einen aus unserer heutigen Sicht Gänsehaut verursachenden Beruf, nämlich den des Steinschneiders (Lithotomus), der kein akademisch studierter Arzt war, sondern ein sogenannter Handwerkschirurg. Natürlich haben die Menschen früher, also in Zeiten vor der Entwicklung von Anästhesie und medizinisch-wissenschaftlicher Chirurgie, auch Blasensteine bekommen, wahrscheinlich sogar aufgrund von einseitiger Ernährung, schlechtem Trinkwasser und häufigeren Infektionen (schlechte Hygiene) deutlich häufiger als heutzutage.

Blasensteine können für die betreffenden Patienten einen extremen Leidensdruck verursachen und natürlich langfristig auch zu einem qualvollen Tod führen. Dies erklärt, warum an Blasensteinen erkrankte Menschen irgendwann bereit waren, sich in die Hände eines Steinschneiders zu begeben und sich der unvorstellbaren Tortur eines operativen Entfernungsversuchs (ohne Narkose!) zu unterziehen. Man kann sich vorstellen, dass so ein Eingriff (übrigens in einer Körperposition durchgeführt, die bis heute als „Steinschnittlage“ bezeichnet wird) enorme Risiken mit sich brachte, sei es durch irreparable Verletzungen benachbarter Strukturen wie zum Beispiel des Enddarms, durch allfällige Wundinfektionen oder durch unkontrollierbare Blutungen. Natürlich gibt es keine echten Statistiken, aber aus heutiger Sicht würde man unterstellen, dass die Überlebenschancen bestenfalls 50 bis 60 Prozent betragen haben dürften. Nicht umsonst übten viele Steinschneider ihren Beruf im Umherziehen aus, so dass sie zum Zeitpunkt des postoperativen Versterbens ihrer Patienten meist nicht mehr direkt greifbar waren. Sehr wichtig für ein erfolgreiches Abhauen war aber, dass einem möglichst kein Patient direkt bei der Operation verblutete, und da kommt jetzt die Prostata ins Spiel. Wenn man sich operativ vom Damm (der Region zwischen After und Genitalien) her der Blase nähert, dann steht einem diese Drüse im Weg, die bei einer versehentlich gesetzten Verletzung lebensbedrohlich stark bluten kann.

Und das ist der Grund, warum sich viele Steinschneider geweigert haben, eine Blasensteinentfernung bei Männern über 40 durchzuführen, womit wir schon bei den Erkrankungen der Prostata angekommen wären. Die allermeisten Männer und Rüden mittleren bis höheren Alters leiden – mal mehr, mal weniger – unter einer gutartigen Vergrößerung (Hyperplasie) der Prostata. Eine vergrößerte Prostata aber versperrte den Steinschneidern effektiv den Zugang zur Harnblase, sie stand eben davor. Diese Umstände mögen (man weiß es nicht genau) zu dem medizinisch berühmten Fall des holländischen Schmieds Jan de Doot geführt haben, der sich 1651 entschloss oder entschließen musste, seinen dritten (!) Blasenstein selber heraus zu operieren. Nicht nur hat er das geschafft, ohne seine Prostata wesentlich zu verletzen, er war danach so zufrieden mit seiner Aktion, dass er sogar ein Gedicht verfasst hat:

„Was staunet man im ganzen Land

über diese glücklich’ Hand?

Es ist zwar eines Menschen Tat,

geführet doch durch Gottes Rat,

der selbst noch in des Sterbens Not

das Leben wieder gab de Doot.“

Nach dieser medizinhistorischen Abschweifung (sorry, manchmal kann ich mich einfach nicht zurückhalten!) zurück zum eigentlichen Thema, den Prostataerkrankungen beim Rüden und beim Kater. Die Prostata ist eine Drüse, also kann sie sich erstens gutartig verändern bzw. vergrößern, zweitens Zysten bilden, drittens sich entzünden bis hin zur Abszessbildung und viertens maligne im Sinne eines Prostatakarzinoms entarten.

Bei weitem die häufigste Problemstellung ist die gutartige Vergrößerung (benigne Hyperplasie) des Organs bei unkastrierten Rüden im mittleren bis höheren Alter, gerne auch kombiniert mit dem Auftreten von Prostatazysten, die sehr beeindruckende Größen mit Volumina von mehreren hundert Millilitern erreichen können. Eine gutartige Hyperplasie führt lange zu keinen echten Beschwerden. Wird aber eine gewisse Größe überschritten, wird es da hinten im Becken langsam eng, was sich sowohl durch Harn- als auch Kotabsatzprobleme äußern kann. Wenn der ältere Rüde gefühlt 2 Minuten am Baum steht, es mit schwachem Strahl laufen lässt und dann trotzdem noch fünf Meter weit nachtropft oder wenn er (und das ist dann wirklich ein Alarmzeichen!) mühsam bandnudelartig geformten Kot absetzt, muss etwas unternommen werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass ständig Restharn in der Blase bleibt, was Entzündungen und Steinleiden Vorschub leisten würde. Außerdem werden massive Prostatahyperplasien und -zysten auch mit der Bildung von Rektumdivertikeln und von Perinealhernien (Dammbrüchen) in Verbindung gebracht.

Da die gutartige Prostatahyperplasie direkt mit dem Einfluss des Geschlechtshormons Testosteron zusammenhängt, zielt jegliche Behandlung darauf ab, diesen Einfluss zu vermindern oder ganz zu beenden. Dafür stehen uns eine chirurgische und zwei pharmakologische Möglichkeiten zur Verfügung. Eine Kastration führt logischerweise zum sofortigen Abbruch der Testosteronwirkung auf die Prostata. Eine deutliche Verbesserung der Beschwerden kann innerhalb weniger Tage erwartet werden. Ein ähnlicher Effekt wäre durch die Anwendung eines Suprelorin-Implantats („Hormonchip“) zu erzielen. Allerdings kann es dabei Wochen dauern, bis es zur Besserung der Symptome kommt, was bei Hunden mit schon starken Beschwerden eigentlich keine Option ist. Diesbezüglich sehr attraktiv ist dagegen die Verabreichung von Ypozane-Tabletten (Wirkstoff Osateron). Die Tabletten werden eine Woche lang einmal täglich eingegeben. Die durch Hemmung des Testosteroneinflusses auf die Prostatazellen erzielte Wirkung tritt vergleichbar schnell ein wie nach einer Kastration und hält mindestens fünf Monate an. Die Nebenwirkungen des Präparats sind sehr überschaubar und weitgehend harmlos. Allerdings eine Warnung für Besitzer:innen von Addisonpatienten: Osateron kann den Plasma-Cortisol-Spiegel über längere Zeiträume absenken, was bei Addisonpatienten gar nicht erwünscht ist. Außerdem wird die Hormonantwort auf einen ACTH-Test über mehrere Wochen unterdrückt. Bei Hunden mit feststehenden Lebererkrankungen sollte die Indikation für eine Behandlung mit Ypozane recht streng gestellt werden.

Bei Rüden, die aus welchen Gründen auch immer nicht kastriert werden können oder sollen, wäre eine sehr praktikable und erfolgversprechende Vorgehensweise eine Initialbehandlung mit Ypozane und die darauf folgende Implantation eines Suprelorin-Chips.

Da Kater in der Regel recht früh im Leben kastriert werden, ist eine benigne Hyperplasie oder Zystenbildung bei dieser Tierart so gut wie nie ein Thema.

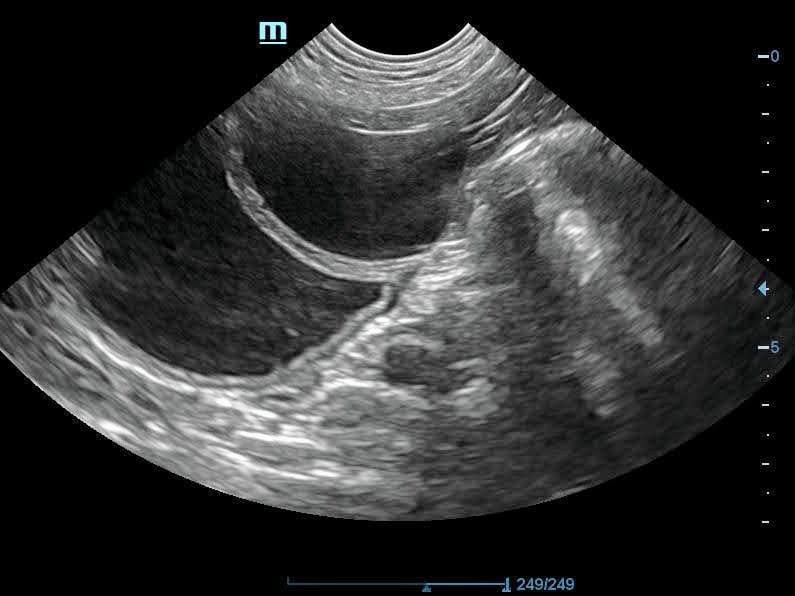

Bei den oft mit gutartigen Hyperplasien einhergehenden Prostatazysten gibt es ebenfalls mehrere Möglichkeiten. Noch innerhalb des Drüsengewebes liegende (intraprostatische) Zysten werden in der Regel durch alle aufgeführten Therapieoptionen für die Hyperplasie ebenfalls positiv beeinflusst. Außerhalb des eigentlichen Prostatagewebes liegende (paraprostatische) Zysten einer gewissen Größe können so nicht mehr erfolgreich therapiert werden. Da muss man chirurgisch ran. Das Ultraschallbild zeigt eine solche paraprostatische Zyste, die fast genau so groß ist wie die mittelgradig gefüllte Blase.

Der bösartige Bruder der benignen Prostatahyperplasie ist das Prostata-Karzinom, eine bei uns Männern sehr gefürchtete und recht verbreitete Tumorerkrankung. Bei den Rüden tritt es dagegen insgesamt eher selten und erstaunlicherweise bei Kastraten etwa viermal so häufig auf wie bei intakten Tieren. Aber, wie gesagt: Ein im Vergleich zum Menschen sehr seltenes Problem beim Rüden (und noch seltener beim Kater), was auch sehr gut ist, da es für das Prostata-CA beim Hund derzeit eigentlich keinen wirklich erfolgversprechenden Behandlungsansatz gibt.

Bleibt noch die Entzündung der Prostata, akute oder chronische Prostatitis genannt. Fast jedes Körpergewebe kann sich entzünden, also auch die relativ kleine Prostata eines Kastraten. Trotzdem tritt die Prostatitis bei nicht kastrierten Rüden mit benigner Hyperplasie am häufigsten auf. Wichtig: Diese Erkrankung ist so gut wie immer schmerzhaft bis sehr schmerzhaft! Den betroffenen Patienten geht es in der Regel gar nicht gut: Sie haben Schmerzen, Fieber, Harn- und Kotabsatzbeschwerden, stehen oder gehen häufig mit hochgezogenem Rücken oder lahmen sogar und verweigern eventuell die Futteraufnahme. Die entzündete Drüse kann auch bluten, weshalb Blut, tropfenweise auf dem Fußboden verteilt (ohne eine bekannte oder auffindbare Wunde) oder in der Anfangsportion des abgesetzten Harns, als deutlicher Hinweis auf eine Prostatitis gewertet werden sollte. Die Erkrankung muss wegen des von ihr ausgehenden Leidensdrucks zügig behandelt werden, was in der Regel durch längerfristige Antibiotikagaben in Kombination mit entzündungslindernden Schmerzmitteln geschieht. Bei nachgewiesener Prostatahyperplasie sollte natürlich auch diese wie oben beschrieben angegangen werden, um einen langfristigen Therapieerfolg zu sichern.

Eine Prostatitis wird in der Regel durch Bakterien verursacht, die entweder über die Harnwege aufgestiegen sind oder über den Blutweg (hämatogen) die Prostata erreicht haben. Eine bakterielle Entzündung kann immer auch mit der Bildung von Abszessen einhergehen. Ein Prostataabszess ist eine für den Patienten extrem unangenehme und darüber hinaus durchaus lebensbedrohliche Entwicklung, die eine sofortige operative Intervention notwendig machen kann. Allein mit Antibiotika kommt man da oft auf keinen grünen Zweig mehr.

Schlüsselwort „nachgewiesen“: Wie diagnostiziert man diese Erkrankungen? Die absolut analoge Old-Shool-Untersuchungsmethode ist, nach wie vor unverzichtbar, das Betasten der so erreichbaren Portion der Prostata mit dem rektal eingeführten Finger. Beurteilt werden dabei die Größe, die Symmetrie und die Druckempfindlichkeit des Organs. Stark vergrößerte Vorsteherdrüsen kippen gerne mal aus dem Becken heraus und sind dann mit der Fingerspitze nicht mehr erreichbar, was ja auch einen wichtigen Befund darstellt. Man kann die Prostata im Röntgenbild mehr oder weniger gut darstellen. Die für die Praxis absolut wichtigste Untersuchungsmethode ist aber die Sonographie (Ultraschall), mit der die Prostata meist sehr schön und detailreich dargestellt werden kann und die zudem gezielte Gewebeprobenentnahmen ermöglicht. Diese sind natürlich für die Unterscheidung gut- oder bösartiger Veränderungen und für eventuelle mikrobiologische Untersuchungen von großer Bedeutung.

Abschließend: Die Prostata ist (im Gegensatz zu z.B. dem Gehirn, der Leber, dem Magen, den Nieren) ein Organ, von dem viele medizinische Laien verständlicherweise nur eine sehr vage Vorstellung haben, das aber bei relativ vielen, vor allem nicht kastrierten Rüden im Rahmen des Älterwerdens beträchtliche Probleme machen kann. Diese Drüse sollte man ab den mittleren Jahren im Auge haben. Ich empfehle bei Hunden ja sowieso routinemäßige Ultraschalluntersuchungen des gesamten Bauchraums mindestens einmal jährlich. Dabei wird natürlich auch die Prostata geschallt. Mit so einem Vorgehen ist gewährleistet, dass man Entwicklungen wie die gutartige Hyperplasie oder Zystenbildung rechtzeitig mitbekommt und sich Gedanken über eventuelle Gegenmaßnahmen machen kann, BEVOR akute Beschwerden auftauchen. Also gilt auch hier mal wieder: Ein Gramm Vorsorge wiegt mehr als ein Pfund Therapie!

Bleiben Sie mir gewogen, bis bald, Ihr

Ralph Rückert

© Ralph Rückert

Sie können jederzeit und ohne ausdrückliche Erlaubnis auf diesen Artikel verlinken oder ihn auf Facebook teilen. Jegliche (auch teilweise) Vervielfältigung oder Nachveröffentlichung, ob in elektronischer Form oder im Druck, ist untersagt und kann allenfalls ausnahmsweise mit schriftlich eingeholtem Einverständnis erfolgen. Zuwiderhandlungen werden juristisch verfolgt. Genehmigte Nachveröffentlichungen müssen den jeweiligen Artikel völlig unverändert lassen, also ohne Weglassungen, Hinzufügungen oder Hervorhebungen. Eine Umwandlung in andere Dateiformate wie PDF ist nicht gestattet. In Printmedien sind dem Artikel die vollständigen Quellenangaben inkl. meiner Homepage beizufügen, bei Online-Nachveröffentlichung ist zusätzlich ein anklickbarer Link auf meine Homepage oder den Original-Artikel im Blog nötig.